『分析』はとにもかくにもデータです。コインの資産価値分析も例外ではありません。

話題にあがるコインだから・有名なディーラーに薦められたコインだからと言って、それが値札に書かれている価値を持っていたり、今後資産価値を伸ばしていくとは限りません。

もっと言ってしまうと、コイン業界は値付けの根拠が非常に不透明であり、参入したばかりの投資家/収集家とディーラーと業界に身を置く人間との間の情報の非対称性も相まって、モラルハザードが生じやすい環境になってしまっています。

信頼を積み重ねてきた老舗ディーラーや今後も長期的にこの業界に身を置く覚悟でいる若手ディーラーはこのような環境を悪用することはありませんが、SNSを中心として極端な利鞘を抜く焼畑農業のような商売をする新興ディーラーや、ペイドマーケティングを前面に押し出しながらコインではなく短期的な収益の極大化を図る極端にビジネス指向なプレイヤーが多いこともまごうことなき事実です。

そのような市場参加者が提供する情報を信じてコインを購入することは、入口戦略を大きく棄損するリスクを孕み、投資家としては期待する運用上の指標が達成されず、収集家としてはより豊かなコレクションを育てるにあたっての障壁となります。

このような事態を避ける為に『客観的』且つ『定量的』な裏付けを持つ情報を入口戦略のベースにすることは投資/収集双方で必要不可欠であり、私が提供する分析はそのような情報に立脚するものです。

さて、コインの価値に関わる『客観的』且つ『定量的』な情報とはなんでしょう。

コインに限らずですが、『買った売った』で判断される事象の分析は、実装や必要な手法が複雑な場合はあれど、考え方自体は非常にシンプル。

どのような価格で取引が成立し、それがどのような推移を見せているかという情報を丁寧に拾い上げていくだけです。

コインの場合、最も純粋市場に近い形での取引が行われる主要な場は『コインオークション』です。

これらは世界中で毎年少なくとも500件は開催されており、それらを通して参加者が出品されているコインに対していくら払う用意があるかに関して、最もプリミティブでありつつも、誰もがそれを参照できるという意味で『客観的』であり、且つ、価値を表現する為の明確な数値が付与されるという意味で『定量的』なデータが蓄積されていきます。

特に21世紀に入ってからのインターネット/データを扱うソフトウェアなどのデジタル技術の発展・普及により、それまでは紙媒体でしか存在しなかったオークション落札結果のデータベース化、包括的なデータの収集とその高度な加工が可能になってきました。

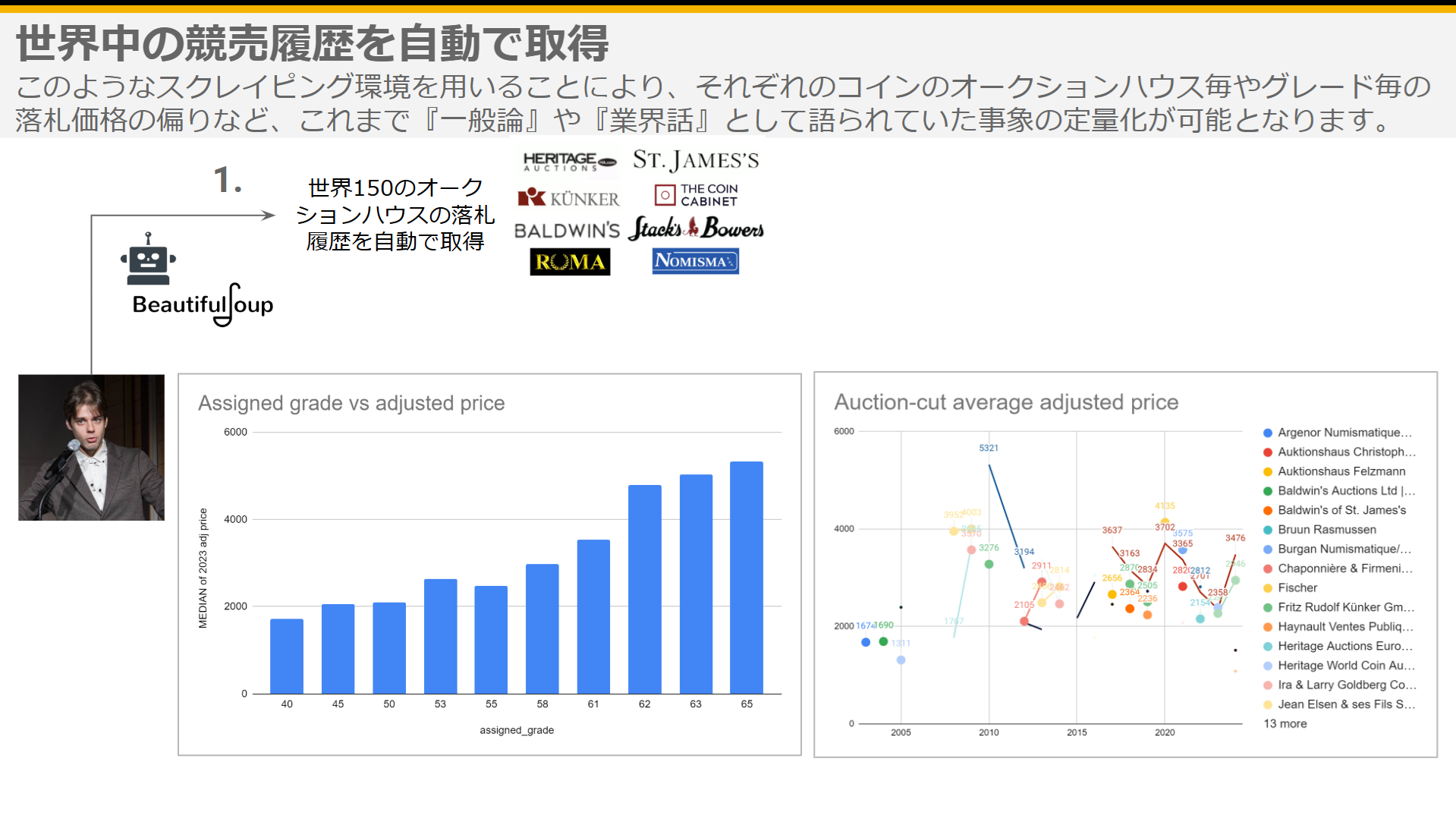

とあるはこのようなトレンドを多角的に取り入れた貨幣学市場分析手法を確立しており、その『原材料』となるのが、世界中の主要150ものオークションハウスから過去20年以上分の落札データを収集しています。

この膨大な落札データの人力での収集は困難で、それを可能にする為に私は、インターネットの回遊・必要なデータの収集・蓄積を自動的に行うための技術であるWEBスクレイピングを用いています。

特に世界中のコインオークションの情報の自動収集に特化したプログラムを組むことで、大規模なデータを広範囲から安定的に収集することが可能になりました。

コインの情報収集をするスクレイパーは他にも存在するとは思いますが、私が組んだプログラムにはコインに関する情報を理解する為の独特な技術的なカラクリが仕掛けられており、それが他とは一線を画す『コインに特化した』スクレイパーたる所以であり、高度なコイン価値分析の可能にする最重要な要素の一つともなっています。

コインが持つ資産価値は様々な変数によって決まりますが、その一つに『状態』があります。

著名な沈没船から引き揚げられた、国策により意図的に損傷されたなどの歴史的/貨幣学的に重要な文脈があるような例外を除き、全く同じ種類のコインを比較する場合『状態のよい』個体が『状態の悪い』個体よりも資産価値が高い(買い手により注目され、平均的な性向としてより高い値で取引される)ことは想像に難くないでしょう。

しかしながらコインの『状態の評価軸』は残念ながら世界的に統一されているわけではなく、異なる評価軸で判断されたコインの状態を比較することは容易ではありません。

勿論、一つの評価軸で判断されたコインのみを観測の対象としてその資産価値の変遷を考えるというアプローチもあり、実際に多くの方がそれを実践していることでしょう。

これはこれで前述の問題に対する解決策の一つではありますが、特定の種類のコインの落札結果という、堅牢な分析の対象とするのに潤沢な量が存在するとは言えないデータの取得範囲を更に狭めてしまうアプローチであり、筋はあまりよくありません。

ですので、私は世の中に存在する様々な評価軸によるのコインの1枚1枚の評価を、自らの分析手法内で用いる為に採用した一つの代表的なコイン評価軸による評価点に変換することによって、世界中のコイン落札データを統一的に扱えるような環境を構築しました。

このアプローチ及びそのプログラム的な実装こそが、今日紹介する『とあるのプログラムの独特な仕掛け』なのです。具体的に何が行われているかを理解する為に、どのようなコインの評価軸が存在するかを考えてみましょう。

コインの評価軸は大きく分けて定量的なものと定性的なものとがあります

。

NGC, PCGS, ANACSといったコインの鑑定を行う団体の名前を聞いたことある方にとっては、70点満点の定量的な評価軸がお馴染みなことでしょう。

これは、18世紀終わりから19世紀始めにかけて発行されたアメリカの1セント銅貨の1940年代に於ける推定市場価格の比率に応じて状態の評価点の区分けを定めるというアプローチで開発されたSheldon Scaleという評価軸から派生したものです。

Sheldon Scaleは当初、『考えられる中で最も状態が悪い個体』の市場価格を1とすると、『考えられる中で最高の空前絶後品』はその70倍の推定市場価格を持つものだよ、と規定するものとして開発されました。

勿論このような評価軸は市場環境の変化によってすぐに使い物にならなくなりますが、1970年代にアメリカ貨幣学協会がSheldon Scaleに準拠した独自鑑定基準を採用したことを皮切りに、NGCやPCGSと言ったアメリカの鑑定を専門とする団体も独自に改変したSheldon Scaleを用いるようになり、70点満点の評価軸は現在でも多くの人にお馴染みのものとなっています。

さて、気づいていただきたいのは、ここまで全て『アメリカでの話』だったという点です。Sheldon Scaleはアメリカで生まれ、アメリカで育ち、アメリカで進化したものです。何ならその評価の対象も本来は『アメリカコイン』の鑑定に限定される前提で開発されたものです。

このような定量的な鑑定方法が誕生する前から長年定性的な評価軸が存在し、イギリス・フランス・イタリア・スペイン・ドイツ・東欧諸国・北欧諸国・日本とそれぞれの貨幣収集のハブでそれぞれの評価軸が定着しており、現在でも活発に用いられています。

特にコイン収集の最大規模のハブである欧州では、アメリカの鑑定業者により開発された変形Sheldon Scaleによる鑑定やスラブ文化そのものが嫌われる風潮が根強く、NGC/PCGS鑑定個体のみをコインの資産価値分析に用いることは分析結果を大きく歪めてしまう可能性があり、非常に危険なアプローチです。

(ここも非常に興味深い上に見落とされがちな興味深い論点をいくつか持つテーマですが、キリがないのでまたの機会に…笑)

もちろんデータ分析という観点からは、定量化がされていてより粒度が細かい Sheldon Scaleを用いることが望ましいですが、その他のそれぞれの定性的評価軸との直接的な比較はできません。

そこで私は、世の中に存在する様々な定性的評価軸をSheldon Scaleに変換する為のアルゴリズムを開発し、コインの競売情報を取得するスクレイパーに組み込みました。

スクレイパーは競売に出品されたコインの落札価格のみならず、オークションハウスの担当者が記述したロット出品概要欄の情報も取得する作りになっており、その文章情報を私が開発した変換アルゴリズムに通すことにより、それぞれのコインの Sheldon Scale に変換された評価値が算出されます。

このアルゴリズムはTF-IDF行列のCosine類似度計算などを用いた自然言語処理の基本的なテクニックの組み合わせを用いてそのような変換を行います。複雑すぎず挙動がそこそこ安定しており我ながらうまくできているアルゴリズムだと思うのですが、こちらも細かい話をしだすとキリがないのでこの辺にしておきます笑

このような『とあるのプログラムの独特な仕掛け』により、NGC/PCGS/ANACSの鑑定ケースに封入されたコインのみを扱うという偏ったアプローチからの脱却・分析に必要なデータ量の確保・広大な世界的コイン売買市場の動きのクセの把握が可能になるのみならず、それを安定的に半自動的に実現できるという、他とは一線を画した環境が構築されました。

データ分析の世界には Garbage in, Garbage outという言葉があります。

分析対象となるデータの質が悪いと、どれだけ優れた分析者や分析モデルを使ってもよい分析結果は得られません。

私の貨幣学市場分析はデータの質を担保するための仕掛けを5つの全ての分析ステップの端々に散りばめていますが、特に今回ご紹介の『仕掛け』は、データ収集という根幹の部分を支えるものであり、この分析手法を世界的に唯一無二にするような重要な要素となっています。