私の貨幣学市場分析はこれまで紹介してきたように、世界150ものオークションハウスに於けるコインの落札記録を主要な情報源としています。

しかしながらこれのみを用いることに2点問題があると考えられます。

1. オークション出品の頻度が非常に稀なコインは分析用データの挙動が安定しない

2. オークション落札価格のみだと業界全体の動向が捉えられない

前者に関して、データ分析をする際はそれに耐えうる十分なデータ量を確保する必要があるということは既に指摘したとおりです。また、特に時系列データを扱うということになると、そのデータに欠損があったり挙動が不安定であると色々不都合が生じてしまう場合があります。

勿論そのような欠損や挙動の不安定性に立ち向かう為の統計学的なテクニックは存在しますし、分析対象が分析対象なので可能な限りのデータを集めてきてもなお私自身がこのようなテクニックを用いる必要があることも多いですが、これらに頼る前にまず分析用のデータそのものを『安定させることを試みる』ことは非常に重要なステップとなります。

後者に関して、オークションがコイン流通の根幹であることには間違いないものの、それは流通経路全体の一部でしかありません。

私が作成した情報の自動収集の仕組みは残念ながらオークションハウスが開催した競売の中でWEB上で形式化されたデータとして残っている落札記録のみが対象になっており、それ以外のコインのやりとりの領域に関して手を出せるものではありません。

ですので、より広範囲の事象を捉えたコインの資産価値の変遷に関する情報を分析に取り込むことが望ましいと考えられます。

最適かつ最も効果的であるかどうかの議論は残りますが、この2つの問題を1つの方法で解決しようとするアプローチとして、私は貨幣学カタログから取得される情報を入力データに混ぜ込むステップを採用しています。

貨幣学カタログとは、コインの分類やその状態別の想定資産価値を網羅的にまとめた専門書籍のことです。

貨幣学者や貨幣学市場アナリストが自らの専門的知識や業界ネットワークを駆使し、数年に一度、各カタログが持つテーマに基づいた最新の情報が盛り込まれた版を出版し、これらの中で主要なものはコインコレクターや専門家の間で必携書として扱われています。

貨幣学カタログは図鑑的・網羅的な情報の集約が目的とされているという特徴を持つが故に、私が取り組んでいるコイン1枚1枚に関する深いデータ分析に比べると情報の粒度が粗くなってしまう傾向にあります。

しかしながら、オークションへの出品が非常に稀であるコインの資産価値変遷に関する業界の重鎮たちの集合知が反映されており、私の分析手法が直面し得るデータの不十分さや不安定な挙動を平準化する為の補完的な情報として価値を発揮するという側面も持ちます。

また、これらカタログに記載されている評価額はオークション落札結果のみならず、編纂コンサルタントとして参画している先述の『重鎮たち』が日々プロフェッショナルとして観測している貨幣学イベント/ディーラーシップ/オンラインでの取引実績などが加味されている形で策定されており、多少の粒度の粗さがあれど、それらを利用することはオークションの落札結果のみを参照するという、一面的な資産価値算出アプローチを改善するという効果ももたらします。

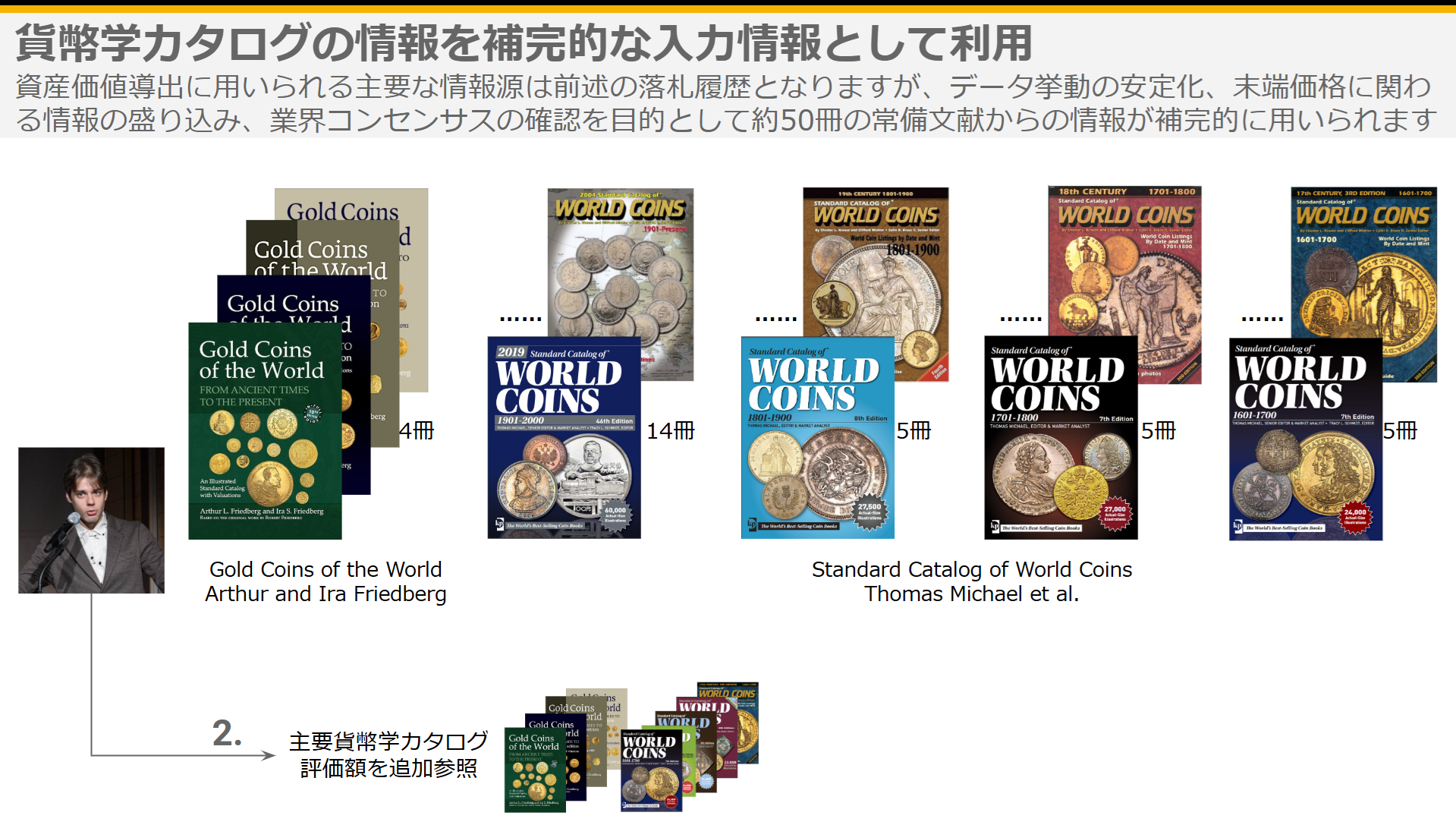

私は古今東西の金貨の網羅的な分類と資産価値の評価を試みる金字塔である "Gold Coins of the World"(Arthur and Ira Friedberg) 及び、主に1600年以降の世界中の硬貨の年代ごとの網羅的な分類と資産価値の評価を試みる主要カタログである"Standard Catalog of World Coins"(Thomas Michael et al.)を中心に約50冊の貨幣学カタログを常備しています。

特にこれらを時系列で複数版参照することにより、コイン業界のプロフェッショナルが現場で見てきたコインの想定価値の変遷についての洞察を得ることが可能となります。