コイン定期便が立脚する貨幣学市場分析手法が、Step1で最も純粋市場に近い形での取引が『コインオークション』での履歴を、Step2でオークション履歴が捉えきれないようなコイン取引のより広範な事象に関する情報を、専門家の集合知として集約する『貨幣学カタログ』の履歴を収集することを紹介してきました。

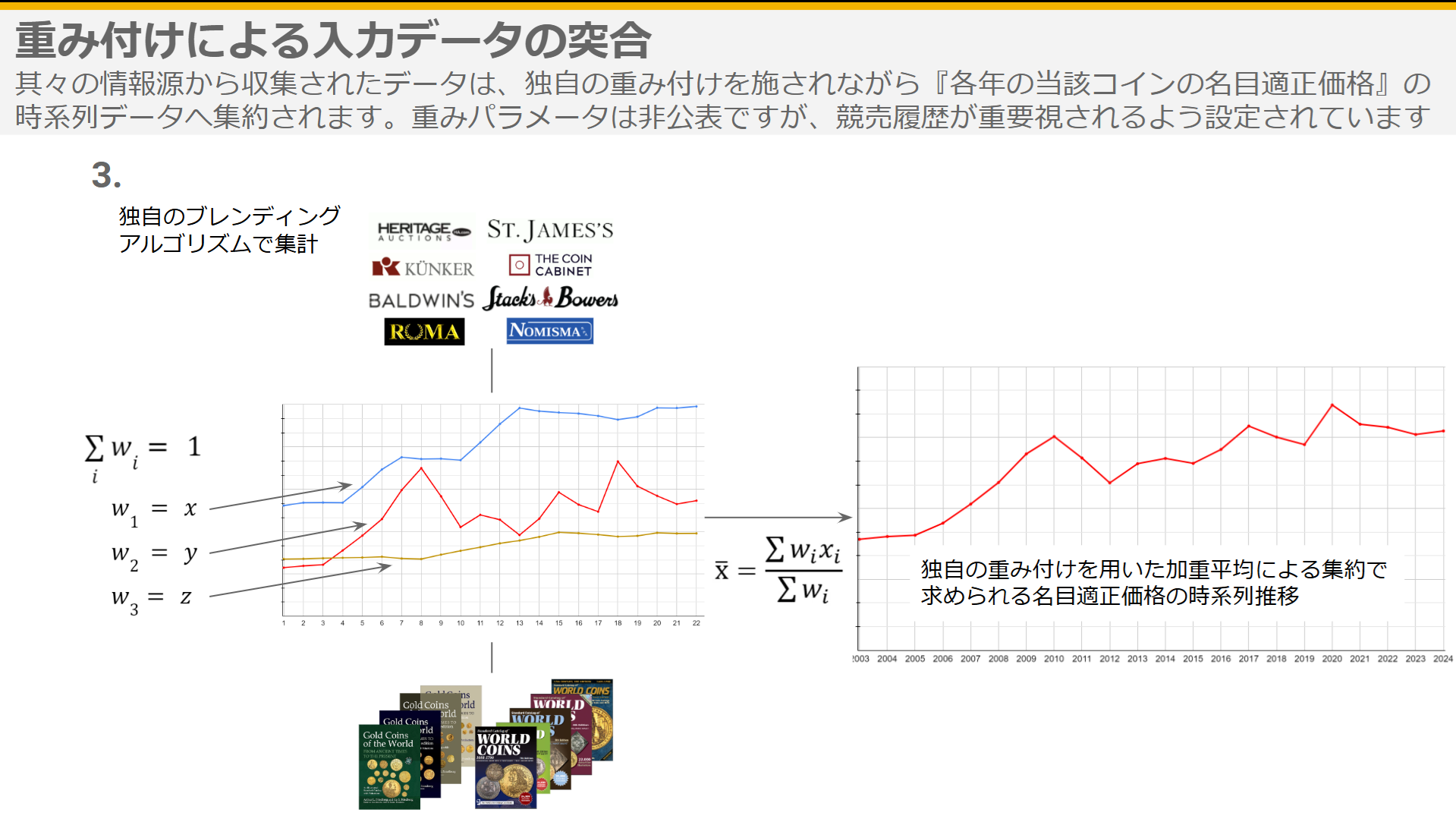

それぞれの情報源から収集されたデータは、独自の重み付けを施された加重平均として『各年の当該コインの名目適正価格』の1つの時系列データへ集約されます。

何も難しいことはなく、分析の為に通常3-4つ用意されるオークションデータとカタログデータに対して、全体を100%として、どの情報源をどれだけ重要視しながら扱っていくかを決め、それに基づいて1つのデータとして表現するだけです。

ここは明確な客観的な正解がある領域ではなく、トレードオフが発生する領域になります。即ち、何を重視しながら分析に取り組んでいるかという分析者のポリシーが反映される領域と言えるでしょう。

分析者はデータ集約時の重みづけパラメータを調整することで、専門的集合知に完全に頼るという極端なポリシーと、明示的なデジタル記録として残されていながらも観測範囲が限定される取引履歴のみを扱うといういうポリシーとの間のバランスをどう取るかという『姿勢』を表明することになります。

私の場合、それぞれの情報源に持たせる重みパラメータを別途リサーチを通して最適であると判断されたものに設定/固定しており、具体的な値は『秘伝のタレ』となるので非公開としています。

しかしながら私は、これまでに指摘し続けてきたように、貨幣学カタログデータは主要な入力情報として扱うには粒度が粗い為、あくまで副次的/補完的な情報源として用いることに留められるべきであり、主要な情報源はあくまでオークションの落札結果であるべきという強い『姿勢』を表明しています。

ですので、具体的な値が非公開でありながらも、カタログデータよりも競売履歴の方が強く重要視されるような重みづけパラメータ設定になっているという事実に関しては公にしています。

ここまでのステップを経てようやく、今後の分析の材料として用いることができるコインに関する『客観的』且つ『定量的』な情報が整いました。 ここからは、その情報をどのように料理することによってコインの真の資産価値推移を炙り出すことができるのかについて解説していきます。